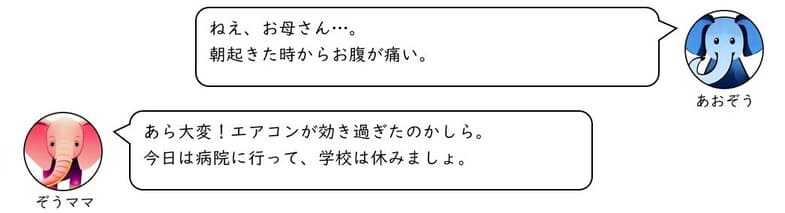

不登校かもしれない(8歳男子)

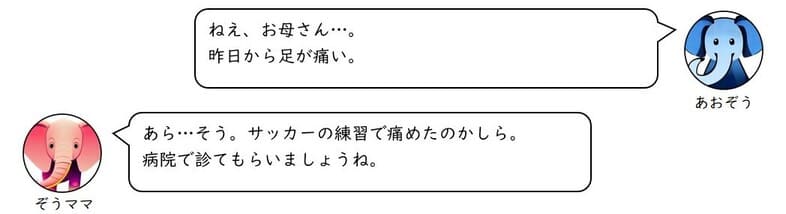

次の日。

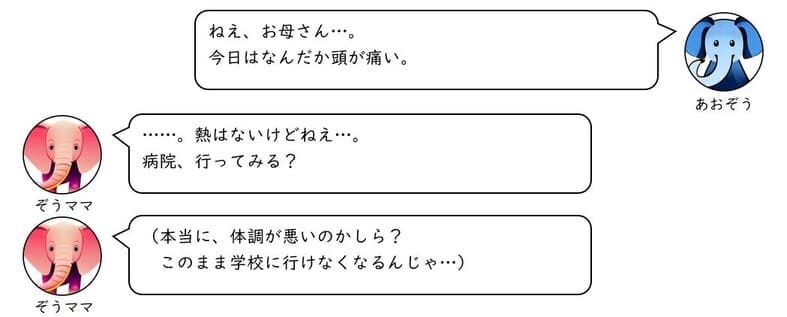

次の日。

SOSを察知するアイデア

夏休み中は、お祭りに行ったり、花火をしたり、動物と触れ合ったり、充実した日々を送りました。宿題も全てこなし、また学校で友達に会えるのを楽しみしていた息子だったのですが…。

2学期が始まって1週間くらい過ぎたころからでしょうか。何かにつけて、体の不調を訴えるようになってきたのです。お腹が痛い、足が痛い、頭が痛い、気持ちが悪い…。その都度病院に連れていくのですが、どこも異常はなく、お医者さんには「明日は学校に行けますよ」と言われます。でも翌日は、別の場所が不調になり…。

学校で友達とトラブルがあったとか、勉強が分からなくて嫌になったとか、そういう話も聞きません。夏休み自由に過ごしたので、学校の生活に慣れるまでに時間がかかっているのでしょうか。しばらく休めば、また学校に行けるようになるのでしょうか。

このまま不登校になって、ずっと引きこもる生活になってしまわないかと心配です。

夏休み明けは、不登校になるリスクが高いと言われます。

子どものSOSをしっかり察知して、思いを受け止めることが大切です。

1.子どもが出すサイン

子どもたちが出すサインは千差万別です。

ここに書いていないサインを、子どもたちが出すことも当然あります。夏休み明けは、いつもより注意深く子どもの様子を観察し、今までと違うところがないか確かめてください。

- 表情の変化が乏しい

- 食欲が落ちる

- 会話の時の反応が鈍い

- 感情の変化が激しい

- 人の視線を気にする

- 判断力が鈍い

- 体の異常を訴える回数が多い

- ぼんやりとしている時間が多い

- 他人(友達、先生など)との関わりが減る

- 今まで興味をもってやっていたことをやめてしまう

- 生活のリズムが崩れる

- 「朝」の様子がおかしい(不調、不機嫌、起きられないなど)

- 自傷行為がある(爪をかむ、髪を抜くなど)

- よく甘える

- わがままになる

子どもは、常にサインを出し続けているわけではありません。特に初期の頃は、遠慮がちに、こちらが気づくか気づかないかの、ギリギリの小さなサインしか出しません。

また、学校だけでしか出さない子、家庭だけでしか出さない子、習い事の場でしか出さない子などもいます。

何か異変を感じた時は、家庭だけで解決しようとせず、担任の先生に相談したり、習い事のコーチに相談したりすることも大切です。

2.対応の仕方

①態度を変えない

子どもが出すサインに気づいても、今まで通り接しましょう。

急に優しくなったり、「最近友達と仲良くしてる?」などの質問が増えたりすると、子どもは不安を感じ、本心が出しにくくなってしまいます。

焦っても状況は悪くなるだけです。

子どもが何か話し始めるまで、じっくりと待ちましょう。

ただ、子どもが話しかけるきっかけは増やしたいので、リラックスできる空間づくりに努めたり、一緒にいる時間を増やすようにすると良いと思います。

また、親側から働きかけたのではなく、子どもの方から「~したい」「~してほしい」という意思表示があった場合は、可能な限り応えてあげてください。

②情報収集する

学校の先生、習い事のコーチ、児童クラブの指導員さんなど、家庭以外のコミュニティでどのように過ごしているか、情報を集めましょう。

家と学校ではまったく違う言動をしていたり、児童クラブであったできごとについて真実とは違う説明をしていたり、ということが発覚するかもしれません。

子どもの行動の背景を知ることは、次の一手を考える材料になります。

ですが、これも子どもに気づかれないようにしたいです。

「ママは僕のことを信用していないんだ」と反発される恐れがあります。

③小さな達成感を与える

学校に行けなくなった子の多くは、自己肯定感が下がっています。

親にできることは、その下がってしまった自己肯定感を少しずつ上げていくことです。

毎日の生活の中に「できた!」や「分かった!」を散りばめていきましょう。

その積み重ねが、自己肯定感を高めることにつながります。

お家のお手伝い、習い事の取り組み、工作やダンス、何でもいいです。どんな小さなことでも、「そんなこともできるようになったの!?」と大げさに褒め、「僕もやればできるじゃん!」という経験を増やしていけると良いですね。

自己肯定感が高まってくると、様々なことに前向きに取り組めるようになっていきます。

④考え方を替える

悩んでいる子どものためにやってしまいがちなこと。

それは、「嫌なこと、不安なことを取り除こうとすること」です。

ですが、原因を見つけてそれを取り除こうとするやり方は、あまりお勧めできません。

不登校の子の多くは不安の塊となっているため、原因を見つけて取り除いても、また次の原因が生まれてきます。いたちごっこです。

ではどうすれば良いのでしょうか。

それは、原因を取り除くという「ひき算」の考え方ではなく、何があれば登校できるようになるのかという「たし算」の考え方に、シフトチェンジすることです。

いっぱい甘えさせた方が良いのであれば、ぎゅっと抱きしめて愛を注ぎ込みます。やりたいことがあるのであれば、思いっきり体験させてやります。友達には会いたくないけど勉強はしたいというのであれば、先生と相談し別室登校や夕方登校をするやり方もあります。

子どもの心の穴を埋めるように、どんどんたし算していくのです。

ただし、親の一方的な押し付けにならないように気を付けましょう。

3.回復の兆し

次の様子が見られたら、回復し始めていると思って良いです。

でも、その後も焦らず、子どものペースを尊重して、完全復活を待ちましょう。

- 会話が増える

自分から話しかける回数が増える。会話のキャッチボールの往復の数が増える。 - 家の外に出始める

庭で遊ぶ。公園で遊ぶ。買い物について行く。 - 学校が気になる

学習進度が気になる。自分の係、当番が気になる。友達の様子が気になる。 - 暇を持て余す

やることないなーと言い出す。なぜか嫌いな勉強をやり始める。

まとめ

最近は「学校なんか行かなくてもいい」という風潮です。

もちろん、学校に行くことだけが全てではないし、学校以外の場所で学校と同等、またはそれ以上の学びができる方法も増えてきています。

でも私は、親から子どもに「学校には行かなくてもいいよ」とは、言ってほしくないなと思っています。子どもの立場からすれば、「もう学校には行けないとお母さんはあきらめている」「見捨てられた」という思いが生まれてくるような気がするからです。

「できることなら学校に行きたい」と、多くの不登校の子は思っています。

だけど、行けない。

そんな子に対しては「行かなくてもいいよ」ではなく、登校できる方法を一緒に考えながら、「どんなことがあっても私はあなたの味方よ」という態度を示し続けてほしいなと思います。

そうすることで、子どもは安心してエネルギーを充電できます。

もちろん葛藤している間は親も子も苦しいし、最終的にやっぱり学校には行けないとなるかもしれません。そうなったとしても、そこに至るまでの過程で、親子一緒に最善を尽くしてきたという強い思いは、その後の人生に大きな影響を与えるのではないでしょうか。

☆アイキャッチの「沈み込んでいる男の子」の絵は、いらすとやのイラストを使用させてもらっています。

コメント