褒めているのに反応が薄い(8歳女子)

解決のアイデア

テレビでもSNSでも、「褒めて子どもを伸ばそう!」と、しきりに言われています。「叱ることは百害あって一利なし!」というような意見も多くみられ、日々の子育ての参考にしてきました。

うさみも、私の誉め言葉にとびきりの笑顔を返してくれて、「あ、うれしいんだな。響いているんだな。このやり方で合っているんだな」と、確信を持ってここまできました。

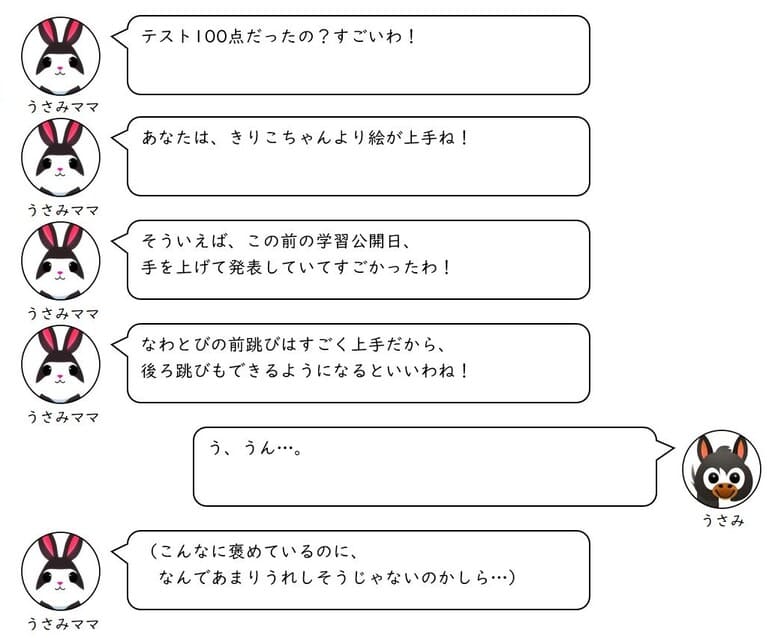

ところが、最近、いくら褒めても反応が薄いのです。全然嬉しそうではないし、意欲の向上も行動の変化も見られません。そればかりか、なんだか不満そうな表情を浮かべている時すらあるのです。褒めてもらっているのに、不満を持つというのはどういうことなのでしょうか。

褒める回数が足りていないなら、もっと増やした方がいいのか、褒められすぎて慣れてしまっているなら、少し減らしてみるべきなのか、どっちなのでしょう。

個人懇談の時などに、「褒めて育てることに行き詰っている」と、保護者の方から悩みを相談されることがよくあります。

褒める回数を増やすのか、減らすのか…。

実は、褒める「量」ではなく、「質」(褒め方)が原因であることが多いのです。

アイデア① 結果と共に、過程も褒める ←おススメ

「100点取ったの?すごい!」

「このゴムで動く車、上手に作ったね!」

「サッカー大会でシュート決めたんだ。さっすがー!」

褒めると言えば、こういう場面ですよね。子どもががんばって結果を残したことに対して、思いっきり褒める、たいへんすばらしいと思います。

ですが、こればかりを続けていくと、始めの会話のように、子どもたちの反応がだんだん薄くなっていく可能性があります。

そこで、この一工夫。

結果に至るまでの過程も褒める!

良い結果を出したときは、今まで通り褒めてください。

それと共に、その結果を出すために、努力したことや工夫したことに対しても、賞賛の声をかけてください。

そうすることで、たとえ良い結果ではなかったとしても、褒める場面を作ることができます。

「漢字テストのために、がんばって練習しているね。お母さん、応援してるよ」

→100点を取れなくても、褒めることができる

「ここにゴムを使うことを思いつくなんてビックリしたわ!」

→工作を途中であきらめても、褒めることができる

「あなたがこんなに練習をがんばっているんだから、お母さんもおいしいご飯を作らなくっちゃ♪」

→大会で活躍できなくても、褒めることができる

結果への褒め言葉には、「100点でなければすごくない」「完成しなければ作る意味がない」「シュートを決めないと今までの練習が無駄」のようなニュアンスが、どうしても含まれてしまいます。たとえ褒めた本人に全くそんな意識はなかったとしても、子どもは、「きっとそういうことなんだろうな」と受け止めてしまうことが多いようです。(特に学年が上がってくると)

すると、子どもは追い詰められていきます。結果ばかり気にするようになり、ズルをしてでも結果を出そうとか、結果を出せなかったときは隠すとか、マイナスの行動に向かってしまうようになるのです。

結果に至るまでの過程も、ぜひ褒めるようにしてみてください。

アイデア② できていないことには目をつむり、全力で褒める

「計算のテスト100点だったの?すごい!漢字は90点だったから、次はがんばってね」

「漢字の練習、毎日がんばっているわね。でも、もう少し丁寧に書いたらもっといいと思うわ」

「ゴムを使うことを思いついたのね。すごいアイデアマン!それをこっちに引っ掛けるとさらに速くなるわよ」

子どもが何かをがんばった時、うれしくなって褒めるのですが、つい我が子に期待してしまい、「もっと」「さらに」「次は」と、前のめりになってしまいがちです。

足りないところをアドバイスしたり、さらに努力を促したりすると、「えー、せっかくがんばったのに、もっとやるの?」「次のことなんてまだ考えてないよ…」と、子どもの意欲は減退します。

褒める時は、褒めることに集中!

アドバイスや今後の道筋は、後日で良いのです。

子どもの、褒めてほしいという「今」の気持ちに共感することが大事です。

アイデア③ 人との比較ではなく、その子自身を褒める

これもやってしまいがちですが、

「ぽんたくんは90点だったのに、あなたは100点だったのね。すごい!」

「こんな車を作れるなんて天才ね。お兄ちゃんより上手よ!」

「あなたより1年も早く始めたあおぞうくんより、シュートをたくさん決めるなんてうれしいわ!」

など、他人と比較して褒めてしまうことがあります。

その一瞬は、子どもたちのやる気は高まるでしょう。

ところが、弊害が大きいのです。

- 他者との優劣ばかり気にするようになり、いたずらに優越感、劣等感を持つことにつながる

- 競争をあおることになり、心にひずみが生じ、いじめ問題に発展することも

- 褒められるために手段を選ばなくなる(自分が努力するのではなく、他者を蹴落とす意識が生まれる)

他者と比較して褒めることは、できるだけ避けたいものです。

ただ、その子自身の過去と比較するのは良いです。

子ども自身が気づいていない、”自分の成長”について、言葉にして伝えてあげることができますし、親としても、見逃しがちな子どもの成長に目を向けることができるようになります。

「漢字練習をがんばった時の方が、やっぱり自身が持てたんじゃない?」

「こんな細かい作業もできるようになったのね。びっくりしたわ」

「練習のたびに、どんどんシュートの威力が上がっているね」

まとめ

今回のSOS、私の一番のおススメは、「結果ではなく、過程を褒める」です。過程を褒めることで、これからの子どもの成長にもつながります。

他の2つも、ぜひ意識してほしい褒め方です。あらゆる褒め方を駆使して(笑)、子どもたちのやる気を引き出していきましょう。

ちなみに、褒め過ぎは厳禁です。「過ぎたるは猶及ばざるが如し」。いつも褒められていると、褒め言葉の効果は薄れていきます。

タイミングを見計らって、最高の褒め言葉をプレゼントしてあげてくださいね。

☆アイキャッチの「ぼーっとしている男の子」の絵は、いらすとやのイラストを使用させてもらっています。

コメント