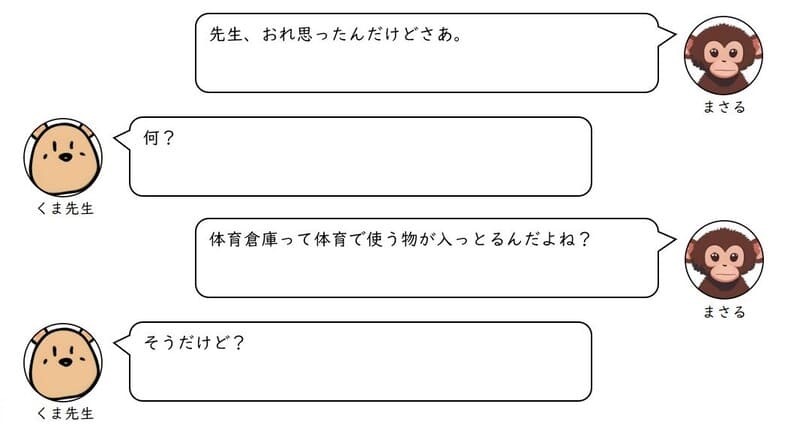

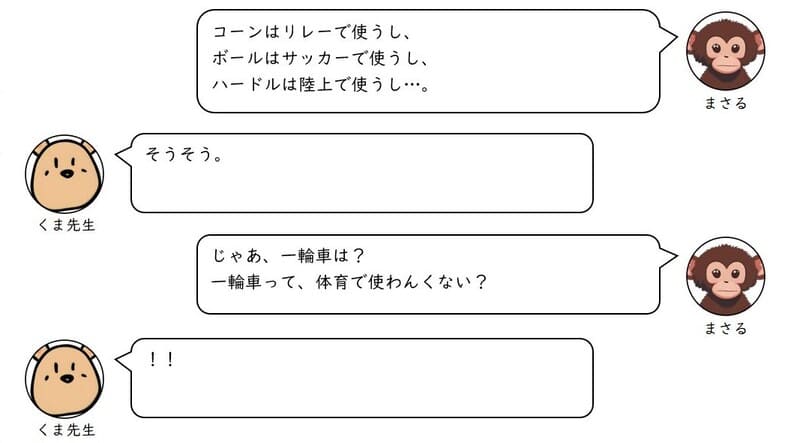

子どもたちの疑問

体育の授業後…

体育で一輪車をすることの根拠

【体育編】小学校学習指導要領(平成29年告示)解説 (PDF:2714KB)

※文科省HPより

※75ページ(一部抜粋)

第2章 体育科の目標及び内容

第2節 各学年の目標及び内容

〔第3学年及び第4学年〕

2 内容

A 体つくり運動

(1)知識及び運動

イ 多様な動きをつくる運動

(ウ)用具を操作する運動

○用具に乗るなどの動きで構成される運動

・補助を受けながら竹馬や一輪車に乗ること。

↑コレ

一輪車のメリット

興味関心が高い→やる気が生まれやすい

一輪車のことが気になっている子は、思っている以上に多いです。「○○ちゃんが乗ってたな」「僕も乗ってみたいな」という興味は、そのままやる気につながります。

そして、自転車と同類だと思っている子が多いので、「少し練習すれば乗れるのでは?」と軽い気持ちで挑戦することができます。

いざやってみると、意外に難しいのですが、これも自転車の時の経験を思いだし、「ある程度練習したら乗れるようになるだろう」という勝手な思い込みを生み、そのまま練習を続けてしまうのです。

いっぱい聞く、いっぱい見る、いっぱい考える

意外と難しいと分かっても、練習を始めたからには乗れるようになりたいと思うのが子ども心です。しかも、乗れるようになるため(できるようになるため)の方法は、ここまでの学習で培ってきています。

「コツを聞く」「どんな練習をしたか聞く」

「友達が乗っている時の体のバランスを観察する」「動画でポイントを見る」

「自分と友達を比べ何が違うかを考える」「自分に足りないものを見つけ練習方法を探る」

まさに、「主体的、対話的で、深い学び」です。

タブレットも有効活用できそうです。

様々な運動能力が育つ

これがないと、体育の授業とは言えませんね。

まずは、体幹を鍛えることができます。そして姿勢が良くなります。一輪車に乗っている人をイメージしてみてください。背筋がピンッと伸びていますよね。そうしないと一輪車を漕ぐことができないからです。

次に、持久力・脚力がつきます。一輪車は自転車と異なり漕ぎ続けないと落ちてしまいます。そのため、練習している間漕ぎ続けることで、持久力・脚力が高まります。

また、瞬発力も身につきます。一輪車はバランスをとるのが難しい乗り物です。ちょっとしたことでも体勢を崩します。バランスが崩れた時、倒れないように瞬時に体のバランスをとろうと動くことで、瞬発力が身につくのです。その瞬発力は、普段の生活でケガを予防することにも役立ちます。

練習方法

私は、このHPを参考にさせていただきました。

「一輪車」より 一輪車の指導マニュアル

練習方法を一部抜粋して掲載します。

§4.一輪車の乗り方(実践編)

1.手すりについて

一輪車の練習で一番いい方法は手すりを使って行うのがいいと思います。手すりはしっかりしていて持ちやすいため安定した練習ができます。しかも、一人で行うこともできます。しかし、都合のよい手すりはなかなかないのが欠点です。

では、どのような手すりがよいかというと、手すりの高さは、一輪車に乗った状態でおへその少し上ぐらいがいいと思います。手すりの太さは手で軽く握りやすいぐらい。距離はできるだけ長い方がいいです。………2.補助者について

手すりなど補助具がないと無理かというと、そうでもないです。人を使う方法もあります。最初は補助者は2人で左右両方について下さい。ある程度楽になれば一人でもいいでしょう。手の位置は一輪車に乗っている人のおへそより少し上から胸の高さぐらいにして下さい。なれないとすぐ肩より上になりがちですがこれはあまりよくありません。乗っていてバランスをくずすと補助者はつい手を上げてなんとかしようとしますがその場はよくても上達にはなりません。手のつなぎかたですが補助者は手のひらを上にむけて、乗っている人はその上に乗せる感じにして下さい。………3.乗り方について

「一輪車」 一輪車の指導マニュアルより

では、実際に乗る練習をしてみましょう。タイヤを前にしてサドルを股にはさんで下さい。はさんだら足をペダルに乗せるわけですがこれは好きな方からで結構です。好きな方のペダルを一番下へ持っていって下さい。このとき、タイヤを少し浮かしてタイヤを回せばペダルは動きます。ペダルは一番下より少し後ろにさげて下さい。真下を0度とすれば45度ぐらいさげて下さい。そのペダルに足をかけます。足の位置は足の親指の付け根がペダルにしっかりと乗るようします。………

今の時代、映像で乗り方の研究をすることもできますね。

※他にも、YouTubeではいろいろな練習方法を見ることができます。

まとめ

メリットがたくさんある一輪車です。

一輪車は、おそらく全ての学校にあるはず。使わない手はありません。

子どもたちの興味関心を上手く利用し、一輪車の学習に取り組んでみませんか。

ちなみに、乗れるようになる目安としては、平均的な運動能力の子であれば、1日1時間の練習で1週間程度です。一気に何時間も練習するのではなく、少しの時間を継続して練習する方が効果があります(体育の授業、業間、昼休みなどと、小分けでやっても〇)。

また、乗れるようになるまでには、個人差があります。意欲の持続のための「カード」(スモールステップの目標を示し、クリア出来たらシールやスタンプをする)を準備したり、適切なタイミングでの声かけをしたりする等の工夫も必要です。

コメント